语音播放

历史悠久,堪称首都地标之一的北京站每天迎接各地来京的旅客,也是距天安门广场等著名旅游景点最近的火车站。在火车站广场东侧有个党员义务指路亭,活跃在这里的二十几位志愿者,是建国门街道站东社区老党员先锋队的队员,他们平均年龄超过70岁。这支先锋队于2007年4月正式组建,十余年期间,累计为中外旅客义务指路百万余次,成为北京站附近的一道温暖的地标。

汪维信(右)和指路队队员在指路亭内为游客指路

站东社区居民汪维信,目前是北京站老党员义务指路队的队长。十几年来,他和队员们作为北京这座城市的“活地图”,长期坚守在志愿服务的岗位上,不间断地为北京站南来北往的中外旅客提供义务指路服务。这支队伍被评价为:“小”岗亭,传递“大”爱心;“小”服务,蕴含“大”学问;“小”窗口,解决“大”问题;“小”平台,成就“大”事业。还曾被中组部授予“全国离退休干部先进集体”称号。

平凡小事坚持做 十几年如一日

无论是盛夏酷暑还是凛冬严寒,北京站东南角的这个不足12平方米的义务指路亭总有人按时按点“上岗”,及时回答游客的问询。除了为游客义务指路,亭内还常备有热水、充电器等可能被游客借用的物品。“只要大家有需要,我们能帮到的,就一定尽力帮到。”今年77岁的队长汪维信笑着说道。

2007年,来自东城区建国门街道站东社区的一群老党员在社区组织下,来到北京站前,支起一张小桌子,放上一个简易的“义务指路”牌,开始为旅客提供义务指路服务。“退休之后,自己不愿意在家闲着,我们是党员,总想着为大家做点什么,发挥一些余热。”2009年,退休后的汪维信加入到义务指路队,和队员们一起开启了志愿服务工作。

加入团队之后,汪维信就琢磨着怎么能做好指路这件事。在2011年的夏天,汪维信通过查阅资料、实地踩点,编纂了一本《指路手册》,其中包括北京景点、医院、公交换乘等内容,后来又进行了多次更新修订,如今已成为队员们手中的指路“神器”。

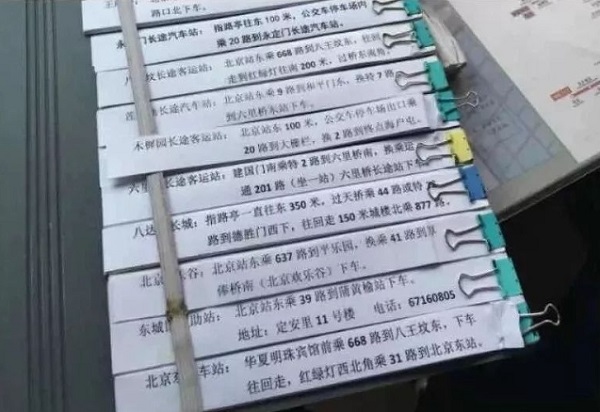

指路便条

队员们还开发了其他指路神器。他们把游客们经常问到的一些地址进行汇总,做成了方便携带的小便条。如果你翻开放在桌上的几本文件夹,就会发现里面夹满了已裁剪好的小纸条,上面印有具体地点的详细乘车、换乘方式。这种方式虽然显得有点“原始”,但对于第一次来北京、不熟悉路况的人来说确实很实用,便条可以随时直接撕下来带走。

有时候指路亭也会遇到有游客面露难色问能不能给手机充电,根据大家的需求,岗亭里也逐渐补齐了市面上常见的不同接口的充电线,能给大家解救急之需。

83岁高龄队员 仍坚持在指路第一线

“义务指路队现有队员20名,平均年龄超过70岁,2019年的时候,当时年龄最大的队员都83岁了。”汪维信介绍,以前只是站东社区,现在其他社区的党员也加入了进来。

据介绍,最开始,队员们大多是住在北京站附近的,走路就能来到指路亭。但随着时间推移,一些队员也有搬离这一地区的,但仍坚持过来参加义务指路的服务工作。就拿指路队队员刘锡成和冷连根举例,从家到北京站大约需要一个半小时的路程,“路上费点儿时间不要紧,我们还有住在望京、昌平的队员,都会按时过来,也没什么怨言,我们都是自愿来为大家服务的”,汪维信说。高龄队员向进福虽然年过八旬,却对指路服务热情不减,社区以及指路队的队员们建议他回家休息,但他却说:“要是不让我在这里指路,我就到别的地方指路去。”老同志的坚持,也感染着每一位队员。

吸纳新鲜血液 志愿精神代代传

多年来风雨无阻,节假日也不曾“歇业”的义务指路亭,随着时间流逝,队伍中年纪大的成员也越来越多,队员们都希望能够吸纳些年轻力量,加入志愿服务队伍。汪维信也自觉担负起志愿服务“推广大使”的职责,给参加志愿服务的新人进行培训,耐心细致地为大家讲解指路知识,使新同志们尽快融入志愿服务中。例如北京市第二十四中学就曾经参与过义务指路队的志愿服务,定期选派学生志愿者来到指路亭进行实践。

更多年轻志愿者加入到指路志愿服务中

“学生们有热情,但不知道具体该怎么服务群众,我们都是手把手教他们如何指路。孩子们虽然不熟悉周边路况,但他们对科技电子产品比较擅长,用App查地图,再通过我们专门制作的公交车站分布图,找到公交车或地铁的位置,一下子就学会了。”汪维信坦言,“希望能给年轻人带来积极正面的影响,也希望我们义务指路队老党员们能够感染到更多的人。”

“我们这支义务指路队,能够坚持十几年,最重要的是大家都有共同的信仰,都想在退休之后还能再为群众服务,再做些对社会有益的事情,我们认为这是身为一名老党员应该做的。”汪维信说道。