无我中自有我在(上)--访话剧艺术家、表演艺术教育家苏民

苏民,1926年生人,原名濮思洵,祖籍江苏溧水。苏民本是他的字,其意一是仰慕三苏的才名,二是由于其为江苏人,三是取“苏”字的苏醒之意,承载了唤醒人民、救民于水火的期许。上世纪40年代他便以字为名从事革命事业和艺术工作。苏民的艺术独特性并不体现为某种张扬显豁的个性,而是以另一种方式含蓄地体现出来。用他自己的一句话便非常精准地概括出了这种独特性:无我中,自有我在。

“无我中,自有我在”,这是一句禅语,也是苏民领悟到的历史、人生与艺术的真谛。

苏民(右)接受本文作者(左)专访

苏民多才多艺,德艺双馨,他既是在舞台上创造了众多生动形象的戏剧表演艺术家,又是获得了很高艺术成就的导演;他原是北京人艺副院长,为北京人艺的规划管理立下过汗马功劳;他更是戏剧艺术教育家,为培养中国话剧艺术接班人作出了卓越贡献,其艺术成就和教育思想都是中国话剧事业的宝贵财富。

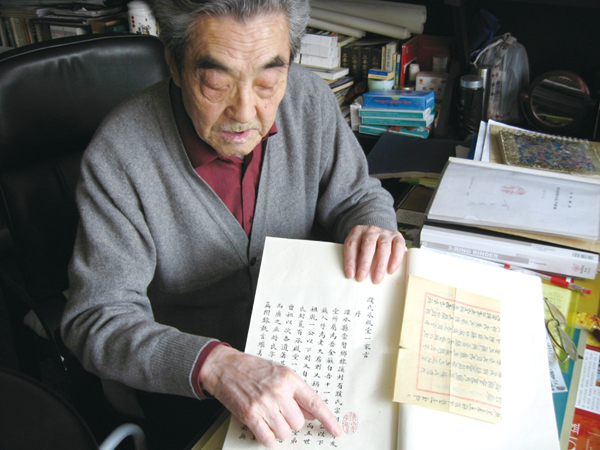

濮家家传诗集及“清白吏子孙”印章

书香世家的文化熏陶和“清白吏子孙”的家训

邹红:苏民老师,听说您的家族是苏南望族,世代书香门第。可以请您谈谈您的家庭、家风、家学对您的影响吗?

苏民:从清代以来,濮家世代以耕读传家。据《濮氏家谱》和《溧水县志》记载,我的高曾祖父中过咸丰年间的进士,曾祖父则是同治年间的进士。因曾祖父濮青士做官退休后定居济南,所以我生于济南。到了父辈的时代,科举制已经废除,我父亲是山东大学堂的第一届毕业生,后来在东北张作霖的部下做过两任县长,“九·一八事变”之后,一家人坐着骡子车,从东北经过热河,到北京安家落户。那年我才6岁,实际上我是在北京长大的。

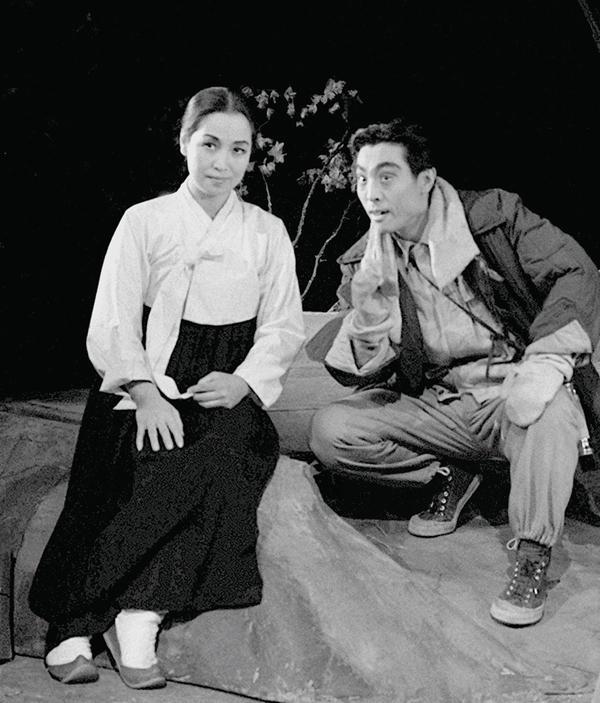

1962年12月,北京人民艺术剧院上演朝鲜著名现代剧《红色宣传员》。苏民(右)饰安炳勋,狄辛(左)饰李善子

说到家族文化的来源,我特别看重的是才高贤淑的女前辈--甘太宜人。她是一位县令之女,在我家家道中落时嫁入濮家。

由于濮家反对迁文庙这一义举而得罪于前任知县,至使家庭生活日渐败落。但甘太宜人嫁入濮家后,持家法度井然,对外肃穆有礼,内部和睦团结。客人来了,看到女人和孩子都很恬静,家中器具整洁,看不出家里穷困得连晚上要吃的饭都还没有着落。甘太宜人的教育思想就是因材施教,能读书的就去读书,能务农的就去务农,能经商的就去经商。她能对子孙辈口授干支、方位、数学等。

读书的子孙曾经担心家计,甘太宜人宽解说,有你们在,胜过家里有很多积蓄,你们好好读书吧。这样,她的子孙力学成才,后来中了进士。正是我这位先祖把优良的文化教养带到了濮家,开启了我家的文化再兴,为濮家重新播撒了文化的种子。

我从小接受的既有新学教育,又有传统文化的熏陶。我3岁时就由母亲教识字,学天干地支。后来有过两次受私塾式教育的经历。第一次是因为“九·一八事变”举家迁往北京,那时候父亲赋闲在家,每天晚上我就跟随父亲读一首古诗、一段古文。同时也记住了历朝历代的顺序。8岁的时候开始读《三国演义》《东周列国》《说唐》等。那时候父亲不允许我读《红楼梦》和《水浒传》。因为《红楼梦》是给女孩读的,《水浒传》涉及造反的问题。不过后来在上小学时,我仍然偷偷读了《水浒传》。第二次私塾式教育是在我11岁的时候,因为“七七事变”,父亲再次赋闲在家,那时候我上小学六年级,跟父亲读《古文观止》,先秦、两汉、唐宋文章都读了,例如《郑伯克段于鄢》《陈情表》《归去来兮辞》《前后赤壁赋》等。这种家学给我打下了扎实的古文底子。古文是没有标点符号、没有断句的,父亲就是用吟诵的方法来教我读文章,这对我后来的台词断句很有帮助。

2012年5月25日,北京人艺1959年版《蔡文姬》中的老一辈表演艺术家苏民(前排中)、蓝天野(前排右)在复排《蔡文姬》演出前与观众见面

邹红:听说您21岁演《虎符》中的信陵君,郭沫若先生的剧作中有很多文白杂糅的台词,是很不好读的,很多人都处理不好这种文白相间的台词,您却可以读得抑扬顿挫、朗朗上口、韵味十足。这和当初令尊教您吟诵的方法有关吧?

苏民:一个人古文底子好,肚子里就宽敞,在头脑里形成概念,说话就可以逻辑清楚、语调自然,表达到位如鱼得水。1961年焦菊隐导演《胆剑篇》,我在剧中饰演范蠡,幼年时的传统文化教育对我理解古人的优秀思想品格起了很大作用。我小时候背过文天祥的《正气歌》,把人的正气看得无比伟大,举个例子,有一场戏,范蠡劝告勾践去给吴王拉车,吴王手下一个将军也拿勾践不当人,勾践忍无可忍,一场冲突即将发生,就在这种千钧一发之际,如何表现范蠡制止住勾践,让他清醒,明白眼下必须克制自己的情感,以大局为重呢?

当时我饰演的范蠡就突然在后头高喊一声“大王!”,走到勾践面前单腿下跪,上身挺得笔直,把拳头伏在膝盖上说:“欲成大事者,要山崩于前不动容,海啸于后不变色。越国这十年教训就要毁在你这一怒之上了!”这段冒死进谏,终于令勾践冷静下来。如果没有幼年积淀的古文和历史知识,我大概很难演好这个角色。

邹红:家庭所给予您的不仅仅是古代文学、历史的教育,还包括其他的古典艺术的熏陶。据我所知,您经常与亲友诗文相酬;工书法,尤精隶书;并且雅擅丹青,这都与您的家庭的影响有关吧?

苏民:我一生有几件不能忘情的东西:不能忘情戏剧,因为我是干这个的;不能忘情书画,因为我是学这个的。我的父亲雅好赏字画,屋室挂的画每年要换两次,春、冬两季各因时令不同而悬挂不同字画。我最早接触绘画,就是通过帮父亲收画、挂画,当父亲的“书童”,卷画、扫画实际上都有一定的讲究。

在我16岁上高二时和大我两岁的叔伯哥哥一起到画山水画的李智超老师家,我们一进门就下跪磕头拜老师,李老师很受感动,当场画了一个简单的画稿,并给了我们画画用的纸笔,让一个星期后拿着自己临摹的作品再来找他。结果一个星期后我交回的画让李老师大吃一惊,甚至怀疑我以前学过画画。

实际上书画同源,用笔是中国画的基本功,我虽然没有学过国画却学过书法,知道用笔的一些技法,而且,那天老师当场作画的时候,我在旁边就暗暗记下老师的笔法了。我从那时开始跟着李老师学习国画,老师对我也非常满意。两年后高中毕业,我顺理成章地考入了北平艺专的国画系,继续学习。一年级的时候,我就和几位同学一起开了“乙酉画展”。我们举办画展的作品,都是经李老师亲手改过并且帮我签名的。

在我四五岁时,父亲就经常带着我到武术馆学习打拳,我从小就开始练习站功,就是后来的舞蹈演员都要练习的“站桩”:含胸、沉肩、垂肘、立腰,重要的是脚落地就得生根,脚步和手法、身体的上下左右在运动过程中都要协调。现在想起来,这些基本的武术练习对我日后表演中身体表达的灵活自如都起到了很大的作用。

我也爱好音乐,14岁学过弹琵琶,学习并誊抄了不少琵琶曲谱,至今我仍保留着《百鸟朝凤》《步步高》《别离》《霓裳曲》《长相思》等工尺谱。我还自学过二胡、京胡、箫、笛子,在学习之余便是练习吹拉弹唱。早年的艺术爱好和修养为我后来的戏剧创作打下了坚实的根基。

邹红:我明白了为什么人艺许多人称您为“苏才子”,果然多才多艺。我从一本书《记忆深处的老人艺》(辛夷楣、张桐著)中看到,您有一本珍贵的家传诗集,能详细说说吗?

苏民:这是我父亲在73岁时的手抄本。他用清秀的小楷字,记下了我的高曾祖、曾祖父及祖父的诗句。文集最后有一个印章,上面刻着“清白吏子孙”几个字。

这印章上是一个独角兽,这个动物叫做“獬豸”,是很正直的兽,如果两个人发生争执,它就会用犄角顶那个没有道理的人。清朝时刑部官员衣服上就绣有獬豸。濮氏家族世代为官,我的曾祖父在同治年间做过刑部主事,究竟是谁刻的这个印章,已经不可考。

我觉得这枚印章应是我父亲所制。我的父亲做财政官做了一辈子,但他从不买房买地,到任何地方任官就租赁房子住。我母亲讲父亲的原话是:“不给子孙留罪孽。”我认为这句话有两层意思:一是自己要做一个清白吏,不会因为徇私枉法而连累子孙;另一个意思就是不给后代留下遗产,防止他们为此引发争执。我的父亲是一个大家族的长房长孙,像巴金小说《家》中的觉新一样,作为一家之长而承担了许多责任,为照顾兄弟家眷的利益而不惜自己忍让吃亏。我的母亲时常告诫子女“吃亏就是占相应”,这是一句土话:我吃了亏,但换回的是对我的赞美。我忍让了,你知道我对你忍让,最后你反而相信我、尊重我,这都是“占相应”。身教重于言教,我在长辈身上看到这一点,懂得这一点,自己也觉得应该这样做,以德报怨。这是家庭给自己的最优厚的遗产。

“忍让”两个字,“忍”容易做到,“让”不容易做。我受了委屈,不辩不争地忍受下来,这是“忍”,对自己有约束就可以做到;“让”就不一样了,不但对自己以“忍”来约束,而且要让别人来享受,所以做到“让”是更高一层。“俯首甘为孺子牛”,低头容易,甘心不容易啊。我在十一二岁的时候就明白了这样的道理,这就是家风的影响。

邹红:苏民老师,可不可以这样说,诗书以传家,古典的家学渊源影响着您,“清白做人”“谦逊忍让”“以德报怨”“莫为己甚”这些具有中华民族传统美德的家训滋润着您,您也自觉地维持着这种家学传统和教育,并以此教育子女。令郎濮存昕从小耳濡目染,被家庭的文化氛围深深濡染。在他的身上有着一般演员难以具有的高贵儒雅书卷气和正直深沉阳刚之气。您父子两代都是德艺双馨为中国话剧事业作出了杰出贡献的艺术家,这些可以说都离不开自幼家学渊源的熏陶濡染吧。

嬉笑怒骂皆学问--苏民的表演艺术特色

邹红:您上世纪40年代就投身革命,从事革命戏剧活动,此后扮演过许多主要角色。可以说,正是因为演员的自身体会和实践,使您不断探索出表演的技巧与艺术的规律,并为您后来作为一名戏剧教育家、导演艺术家奠定了基础。

苏民:真正作为专业演员是新中国建立之后。记得1956年夏天,剧院选送我到中央戏剧学院导演师资进修班学习,这是当时由苏联专家指导的第三个班。当时我在北京人艺的总导演办公室任副主任,最初只是旁听生,后来转为正式生。1957年我中断了在总导演办公室的工作,全力投入到学习中,毕业成绩优秀,重新回到了北京人艺的演员队,又开始了我在北京人艺的演剧事业,并在舞台上担当重要角色。

邹红:从北京人艺大事记中,我看到您出演了很多角色。比如1958年,在话剧《青春之歌》中您饰演男主角丁辉--一个当时典型的青年知识分子形象。这部戏受到了广泛的好评。紧接着您又在欧阳山尊和方琯德联合导演的《难忘的岁月》中扮演一个世家子弟的革命者康羽迟。同年,您还饰演了苏联剧作《青春的火焰》中的尼古莱和老舍《红大院》中的耿兴久。1959年饰演《蔡文姬》中的周近和《雷雨》中的周萍;1960年,饰演了契诃夫的《三姐妹》中的二姐夫库里根。1962年,饰演了《胆剑篇》中的范蠡,这个戏还应邀在上海演出,获得好评。同年,您在欧阳山尊导演的《智者千虑必有一失》中饰演葛路莫夫,都有出色的表演。您还在《霓虹灯下的哨兵》《红色宣传员》《李国瑞》《祝你健康》和《千万不能忘记》等剧中演过多种角色。“文革”后,您还饰演了电视剧《三国演义》中的水镜先生,以及谢晋导演的名作《鸦片战争》中的道光皇帝。众多不同角色的饰演,体现了您不断的追求、创新,逐渐形成自己的独特风格。我想请您就其中有深刻体会的角色谈谈自己的感受可以吗?

苏民:那我就先谈谈《蔡文姬》吧。这是由郭沫若创作、焦菊隐导演的舞台经典。我从担任这出戏的演员到后来重排当导演,与这出戏结下了一辈子的缘分。当时分配我演《蔡文姬》中的周近,这个角色是曹操派往匈奴赎回蔡文姬的副使。拿到剧本的当天晚上,我就读了两遍剧本。头一遍是通读、浏览一遍,以了解整个剧情,有哪些人物。第二遍我就投身到自己演的角色的规定情境里头,心里就演开戏了。整个人物的创作构思就开始出现了。之后,我形成了一个非常明确的创作思路--这个角色不能当反面人物演,他是个庸人,不是一个坏人,他向曹操状告董祀,不是有意陷害,而是主观臆断。我为自己提出了三个创作目标,中心就是从他是一个庸人的角度来表现周近。

在全剧中,周近共有三次出场。第一次是在第二幕,作为赎回蔡文姬的副使,在匈奴人面前,我将一个大汉族主义思想浓厚的官员气势充分地展示出来,带着这个观念去处理周近在第二幕的所有表演。例如周近称赞曹丞相,说得天花乱坠,不知分寸,甚至不惜斥责单于王等。在所有细节中,我都把周近这种大国沙文主义的思想予以强化。

第二次是四幕一场,在回到邺下觐见曹丞相时,周近变成了唯唯诺诺的“小官”。在这场戏中,要向曹丞相表现无限忠诚。我设定周近是带着受到曹丞相破格恩宠的思想上场,他对曹操佩服得五体投地,他自觉卑微,想尽一切办法表现自己对丞相怎样地忠心耿耿。甚至不经调查研究,只从表面现象就主观臆断地告了董祀的状。这就显出台词的重要--演员说什么,是剧本规定的,如何说,却与演员的处理有关。这是一场看台词表演的戏,要说的得体、漂亮。

第三次是四幕二场,是蔡文姬为董祀辩冤,周近诚惶诚恐。蔡文姬的申辩完全推翻了周近的告状,随着蔡文姬越辩越明,周近心里就越听越发毛,觉得自己有问题了,但是自己的问题在什么地方,还不明白。最后蔡文姬有一句台词说:“好在真像已经大白,而周司马看来也不是出于有心,请丞相对他从轻发落。”周近几乎造成了蔡文姬和董祀的冤案,但文姬还替他说情,他只有谢罪的份儿了。此时我演的周近跪在地上浑身发抖,磕头之后,后脚一蹬就起来了,连腰都不敢直,脸朝前身子朝后,弓着身子用脚尖退下去了。这样的下场观众很满足,哄堂大笑。整场戏中周近没什么台词,都是背躬戏,就是别人表演你在旁边作反映,一人在旁边忙活,表演始终不断。

四幕二场还有一段戏,是蔡文姬下去换衣服,曹操、曹丕、周近三个人留在台上,却没台词。焦菊隐导演对我们说,你们三人在台上转吧!于是,三个演员各自找自己的动作线,这后来变成了很有名的一段戏,叫“三人转”。三个人都在思考,都在琢磨蔡文姬刚才说的话有道理,但一时又想不明白问题出在什么地方。当时三个人的创作热情非常高,配合也非常默契,周近和曹丕围着曹操转,都有话想跟曹操说又不敢打扰他,就创造了这样一个场面。

这三场戏具体的处理就按着我设想的演,都对了,焦菊隐排完戏后很满意。

邹红:我看过您写的一篇关于《蔡文姬》演出的文章,叫做《好人?坏人?--周近的自白》。您为周近写了一首自画像的词很有意思:

“小官名叫周近,清河蔡琰学生,应对权变很聪明,对上一贯忠诚。我本大汉使臣,面对荒漠愚人,威德并施显身份,方能不辱君命。不料祸起萧墙,董祀被我冤枉,若问为何告小状,只因越看越像。”

苏民:这是我仿《西江月》写的,可以看作是对周近这个人物思想、性格的把握。这也就是在“说什么”和“如何说”之间的转换。演员不能教条地理解剧本,而是必须深入生活,积累素材再创作形象,形成心象才能创作舞台形象。读剧本不只是对剧本的想象和理解,还要有表演感觉,带着表演感觉来读剧本是完全应该的。

邹红:还想请您谈谈您对《雷雨》的表演创作,好吗?

苏民:1959年演出《雷雨》时,分配我饰周萍这个角色,我首先是按照我对时代的认识看待周萍和分析他的心理:他是个大学毕业生,胆小怕事,怕他的父亲,不敢把事情张扬出去,怕在外不好做人。他想摆脱蘩漪,却激起了蘩漪的反抗。周萍在蘩漪面前始终委曲求全,想摆脱过去,不撕破脸能够好来好散。他在这个历史阶段不这样处理是不可能的。如果在这个阶段将周萍演成《家》中的觉新那样是不对的,演成觉慧更不对,周萍有属于他自己的性格特征。

有几处台词的处理很说明情况。当周萍要下场时,蘩漪说“请等一会儿,我请你坐一坐”。周萍原来的台词是:“干什么?”。我把它改成:“有事吗?”蘩漪答“有话说”。蘩漪看见周萍回来不走了,就坐下,周萍才陪着坐下。这之间的分寸,完全是演员在台上体现出来的。我觉得“干什么”这三个字不是周萍在这个时候该表示的态度,周萍现在尽量不触犯蘩漪,甚至是带着微笑问“有事吗”,这样蘩漪就更生气,我有什么事情难道你不知道吗,别人可以问我你周萍还不知道我心里有什么事吗。于是她忽然沉郁下来了,说“有话说”。周萍没辙了,走回来也不坐下,走到凳子前头,转头看她,四目相对,蘩漪坐下,他也坐下,把目光躲开。这两者之间的交流是很微妙的。

周萍后面还有一句台词,原来是“你没有权利说这样的话,你是冲弟的母亲”,我把这句话改成了“你不能说这样的话,你是冲弟的母亲啊”,这是提醒她,你别忘了做母亲的天职,你不替我想,也不替冲弟想吗?你这样冲弟怎么办,你不能说这样的话啊。他满心想唤起蘩漪做母亲的良心。而且后头,“如果你不承认你是父亲的妻子,我得承认我是父亲的儿子啊”,实际上是在恳求蘩漪你饶了我吧,如果要是生硬地说,那就成了流氓,这不是周萍。这些细致的考虑和处理我征求过曹禺先生的意见,曹禺完全同意。

邹红:您的这些理解,是真正深入到剧本,深入到规定情景中,深入到每一个人的不同的关系上得来的。您还善于从别人的嘴里给周萍画像,读其他角色的台词时,也是非常用心来读是吗?

苏民:是的。我在周萍与鲁贵的对话台词中找到周萍性格的根据,鲁贵说“我常跟四凤说大少爷您待人真好”。周萍马上说“你大概没钱花了吧”。周萍可以跟管家鲁贵开这样的玩笑,可见他对待底下人也有一种平等的态度,一种周萍式的民主作风。我用其他角色来替周萍画像,办法就是进入规定情境,带着体验去读剧本,不只读个人的台词,还注意与自己角色有关系的别人的台词,从蛛丝马迹中寻找自己人物的坐标。

邹红:1961年10月中旬至12月中旬,北京人艺携《蔡文姬》《伊索》《同志你走错了路》等五个剧目赴上海演出,轰动华东,这是北京人艺建院以来第一次全院范围的巡回公演。也可以说是您演出生涯的一个高峰。或者说,更为重要的是,您在表演的过程中,对于焦菊隐先生所开创的北京人艺演剧风格有了切实的理解,这为您后来作为导演艺术家与表演艺术教育家的生涯奠定了基础。(待续)

(作者:北京师范大学文学院教授。稿件由《当代北京》提供)

相关新闻

- 朝霞情系夕阳红 艺术温暖老人心 ——市文艺院团服务中心开展公益慰问演出2019-12-11

- 无我中自有我在(下)--访话剧艺术家、表演艺术教育家苏民2016-12-15