无我中自有我在(下)--访话剧艺术家、表演艺术教育家苏民

空灵超凡与笔简神具--苏民老师的导演风格

邹红:1990年您导演的《李白》获得1993年文化部“文华奖”导演奖等五个单项奖,1995年您导演的《天之骄子》获得北京市舞台艺术“金菊花奖”。我认为这两部作品既实现了您本人在导演上的创新和突破,又在传承焦菊隐先生所开创的话剧民族化和现实主义话剧道路上做出独特的贡献。可以请您以此为例,谈谈您的导演艺术构思和艺术追求吗?

苏民:我当时拿到《李白》剧本,就一气读完了全剧,完全被感动了。

李白是我国历史上家喻户晓的大诗人。他为人正直坦荡,不拘小节,诚信有侠气;他写诗信手拈来,汪洋恣肆,华彩满章;他痛饮人生之满杯,常据进退以放歌;读他的诗如随风云而舒卷,如对明月共徘徊;若江河之汹涌澎湃,如山岳之纵横崛起。因此,以李白为题材的戏,其舞台形象宜大不宜小,宜空灵不宜琐细;虚处宜深远近乎朦胧,实处宜简明而不要多姿;宜在自然流畅中见功夫,应讲究技巧而不露痕迹。

我被以李白这位大诗人晚年的坎坷生活为题材的《李白》所吸引,就整个剧本的意境格调写了两句诗“盛唐哀音歌亦壮,衰年暮色气犹春”。这出戏要用美和多彩的韵味包裹李白坎坷而又明朗的一生,所以美、多彩、明朗也是这出戏的意境基调和舞台构思的基本方向。这些都是属于这出戏的一种风格特色,是这出戏特有的内容、节奏以及表达形式上的多种手段共同产生的效果。

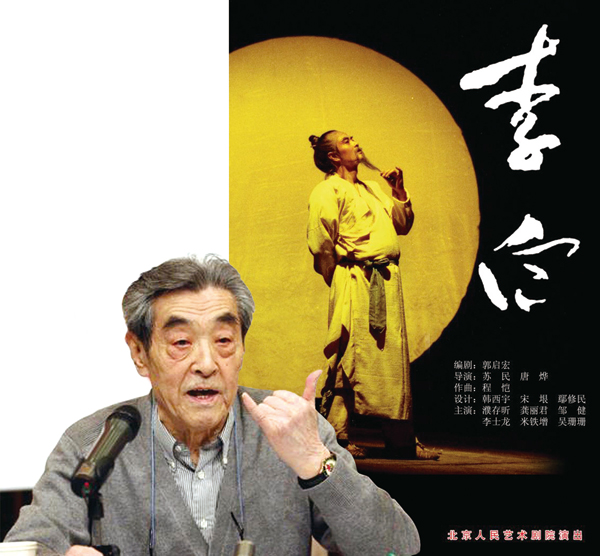

2012年7月5日-12日,由郭启宏创作、苏民导演的北京人艺经典话剧《李白》在国家大剧院戏剧场上演。话剧《李白》于1991年在首都剧场首演

邹红:那您在导演创作中是如何体现“空灵”的呢?

苏民:开幕时的处理之一:观众入场时,看到的不是舞台上迎面的大红丝绒幕,而是在空旷的舞台正中从上至下悬垂一条宽阔的白练,上书“李白”二字,是蓝玉崧先生潇洒脱俗的墨宝,迎面用光打亮,书法之美十分醒目。这是戏未开演以前给予观众的第一个艺术欣赏形象,颇具中国气派,清新空灵、不同凡响,尚未开演,已将观众带入对大诗人李白的追慕之中。

开幕时的处理之二:钟声三遍,场灯随之渐暗,与此同时“李白”二字却不隐去,反而显得更亮,“何处觅诗魂??”吟诵和字幕同时出现在观众面前,和白练上的“李白”二字相映生辉,产生了优美的、耐听耐看的舞台形象。

随着韵味深长的吟诵,在“斗酒浇成万世文,丹心换得一身铁”的“铁”字落音,写有“李白”的白练在灯灭的瞬间迅速升起。在舞台暗野中迎接李白的士兵齐声高呼“恭请太白先生出山”,满台灯光在“出山”二字中大亮。李白在“出山”二字落音处大笑出场,快步走到台中,向前方高呼“太上皇,我又要出山了!”这个出场,有一种似有似无的仪式样式,是李白借着向太上皇的郑重告白,实际是向天下宣告:“李白此心,日月可鉴!”我认为,这种心灵上的仪式是不可或缺的,是《李白》不能没有的!李白这个人要求自己来也堂堂皇皇,去也明明白白。他认为自己是个大丈夫,谁都不应该忽视他的存在。这是李白的性格,所以李白这个亮相本身正体现了作家和导演对李白的独特解释。

这出以李白晚年坎坷经历为题材的戏,舞台形象“宜大不宜小”,“宜空灵不宜琐细”。

比如说“江上行船”一段,舞台上如何表现?如果在台上行船的话,就讲究技巧太露痕迹了,不能用,所以我就把它完全抽象了。李白说,这不是一江水,而是一江酒!我让李白俯身趴在江边,痛饮三百大杯,这些构成了诗的意境,把诗、酒、月融为一体。

再比如,全剧最终李白逝去那一段,我用简洁的手段让灯光师在舞台上打出一个大圆月亮,李白在追光中拔慢步走进月亮,感觉凉丝丝的,很舒服,在优美自如的舞步中诵出“平平平仄仄,仄仄仄平平”的诗律,最后潇洒地停在月亮之中。我非常欣赏剧作家郭启宏以“平平平仄仄”的诗律结束全剧,这是作家极为高明的神来之笔。他说这是“天籁”,在李白临终前只闻得上天的声音。这正是这个剧空灵意境的最高最完美的体现。从李白诵出“平平平仄仄”开始,一个大月亮,从地平线缓缓升起,到“平平仄仄平”结尾,一轮明月映衬着李白的最后造型,同时歌声响起,白练最后落地。全剧结束在这么一个空灵的境界里,不只是一个造型,也不只是一段音乐,而是整个的意境。这个结尾是李白的精神升华,达到了一种哲理的高度。

2013年1月30日,由苏民、唐烨共同导演的北京人艺首部重排大戏《天之骄子》正式登陆首都剧场,濮存昕(右)饰曹操,邹健(左)饰曹丕

邹红:我听说,有了您与剧作家郭启宏珠联璧合的第一次合作,所以他的第二个剧本《天之骄子》自然就先拿给您看,希望再次合作?

苏民:我一看到《天之骄子》的剧本,就抑制不住内心的激动,再次涌起导演此剧的想法。之所以特别喜欢这个剧本,是因为我觉得郭启宏的创作总有某种创新性,不进入别人没有开垦过的处女地他是不甘心的。因此对于曹植、曹丕兄弟二人争位,剧作家紧紧地抓住了一个题目,就是兄弟二人的人生定位不一样:一个是能去当皇帝,应该去当皇帝;另一个有诗才,可以成为一代大诗人,但是做不了皇帝。他还写出了一个更为活跃的人物,就是曹操,在将魏王之位传给谁的问题上举棋不定的人。所以,《天之骄子》原剧本主要写的是曹植、曹丕兄弟二人,但我觉得曹操、曹丕和曹植都是天之骄子,落实到父子三人,一箭三雕,都写得精彩。

这个戏里曹操够一个人物,真正的兄弟两人的戏是在第二场戏开始的。第一幕在曹操面前就埋下兄弟不和的伏笔了。以兄弟二人的戏来写曹操的远虑近谋,使得“天之骄子”成为三个不同的雄才大略的人的代称,比单纯地落实于其中的某一个角色更来得丰满。

邹红:关于这个戏的结尾,您的处理与原剧本有所不同,您是怎样考虑的?

苏民:在郭启宏的剧本中,最后一幕是曹植披着写满“绣虎”二字的长披风和甄后洛水相会的歌舞场面。我觉得作家对曹植的偏爱太深,所以这场戏开排不久,我和郭启宏商议,最后这场戏很难在话剧舞台上把洛神和曹植两个人载歌载舞以及洛神赋的诗文展示出来,而且这场戏在全剧里显得过于沉重。我就下决心删去最后这一场,全剧结束在父子三人对话的这场戏--

曹操说“能做梁的做梁,能做柱的做柱,不能做梁不能做柱的还可以当劈柴烧嘛!”曹植刚要生气,曹操就说“当诗人吧,当诗人吧!”就下场了。曹植只好从地上站起来,他就觉得他想当帝王的愿望受到压抑了,低头沮丧地往后场走。走了几步然后昂首停住了,转过身来,容光焕发,好像看见了无限光明。曹植思想转过弯来了,他两目炯炯有神地一直走到观众面前站住,说了一句:“桃花红,李花白,谁说花开都是一个颜色!”扭身扬长而去。我就以此作为结束。从演出实际效果看,这样做是对的,是抓住了这出戏的“神”,突出了这出戏的主题。郭启宏是大作家,台词写得漂亮,无以复加,能够两次与他合作也是我的幸运。

将剧本搬上舞台,有时你不撇开一些东西,最后的核心的精华就出不来。取容易舍难,实容易虚难,“形”容易“神”难。我就认准了一个:“神”就在这里,不如此就没有神了,只是此时此地,在这个剧本这个情节里,“桃花红,李花白,谁说花开都是一个颜色”,就是这个戏的“神”。

邹红:您的这一追求,就像是许多文人画家所喜好的“简笔画”,不求工巧和富丽,而是撷取最重要传神的部分,疏落几笔,就把人物勾画出来,却又生动传神,飘逸潇洒。我之前读过您写的一篇文章,是谈论舞台美术怎么推动导演构思,很受感动,一般很少有人这样写,因为常规都是导演引领舞台美术。可以请您具体谈谈吗?

苏民:《天之骄子》台上有四个柱子,上面完全是汉代最漂亮的砖雕上的图案,标明这是汉朝的,可以移动;台后正中有一座宝鼎,台前左右各有一个金兽,象征着权利,是不动的。这四个可动和三个不动构成了《天之骄子》的舞台形象。这个创意妙就妙在这种可动和不动要变成一种综合的舞台语言。

舞台设计四个可动的柱子,后面可以藏人,满台移动。换景的人都穿黑衣服,黑布鞋,藏在柱子后面。轮子底下有木楔子,要移动时就把木楔子拔出来推着走。

如何使四个可动和三个不动的布景形成综合的舞台语言,是设计给导演提出的难题。我那时候在家里就思考,拿四个柱子模型一个一个摆。曹操病了那场布景先摆出来了,之后的就有了信心。画廊、花坊、大殿等布景逐渐在脑海里形成,继而在舞台上显现出来。

舞台出现的司母戊鼎是周代留下的,上头有几十个铭文,所谓天下定鼎,这几乎是最古老、铸造最精美的大鼎。它放在两米多高的一个黑台子上,用一块黑丝绒蒙在上面挡住,需要的时候把黑丝绒扯掉,就呈现出一个金晃晃的大鼎了。它是舞台靠后正中偏高处一个永远不动的布景,底下就是皇帝的宝座。

对于皇帝的宝座,我想要给观众一种不稳的、岌岌可危的感觉,但是不能靠底下推着平台来回动。于是,我就跟灯光商量,怎么造成宝座不稳的效果。灯光师就把一个吊灯打一个光柱下来,打到宝座上,灯光来回晃动,出现的影子就像宝座也跟着来回晃动,奇妙极了,一下子把宝座不稳的状况表现出来了。

有一场戏我把两个柱子推到宝座后头,合上,作为宝座后边的屏风。另外两个柱子则成了可以开合的“生死门”,门一打开,里面的强光往外照,照得人都睁不开眼睛。所有被害死的人都从这个生死门里头哗啦哗啦地进出。曹彰的尸首由四个兵士扛着从这个门出来,甄后被赐白绫上吊,她把白绫子围在脖子上,白绫子两边一直抻到台口,她往门里走白绫子也跟着走,最后白绫子进去,这个门又悄然关上。这些观众都能懂。

《天之骄子》的舞台设计既抽象又灵活,既给导演带来难度,又给导演提供了巨大的创作空间。导演尊重舞美设计,并且灵活运用,取得很好的舞台效果。所以演出后我专门写了一篇文章谈舞台美术怎么推动导演构思。

2012年6月12日,“北京人民艺术剧院建院六十周年座谈会”在人民大会堂举行,演员宋丹丹(左二)、梁冠华(左四)等簇拥老演员苏民(左三)合影留念

传道授业,衍薪火于来兹--苏民的戏剧教育思想

邹红:苏民老师,作为一位戏剧艺术教育家,您以一颗“无我”之心对于中国戏剧教育事业做出了辉煌的贡献。从1958年到2004年,您参与了八届北京人艺举办的演员训练班和与中戏合办的表演本科班的教学工作。由您担任班主任的81班和87班就培养出梁冠华、宋丹丹、王姬、郑天纬、马星耀,以及何冰、徐帆、陈小艺、龚丽君、胡军、王斑、李洪涛、江珊等济济人才。您在对北京人艺青年演员的培养、教育中,凭借一位艺术家和剧院领导者的敏感和远见,创立了一套以戏德的教育为根基、以培养人艺特色演员为本位、以“三环教学”为体系的表演教育理念和实践。不仅在培养北京人艺演艺事业的接班人方面取得了辉煌的成就,您的教育思想、理念,也是中国戏剧教育的宝贵财富。我想请您谈谈以“三环教学”为体系的表演教育理念。

苏民:我曾经把自己的教育思想归纳为“三环整体教学思想”。主要是把创作当做一个整体,把演员的表演技巧、思想文化修养和生活积累也当做一个整体,使他成为艺术创作不可或缺的因素,三者缺一不可。我们培养表演人才,不能简单地把表演教学视为单纯的技能训练,而应该将表演技巧、生活积累、思想文化修养这“三个环节”统一起来,“三环”融汇相交的中心就是创作。这三个环逐渐融汇到最大极限,创作就进入融会贯通的档次了。

苏民的“三环整体教学”思想

“三环整体教学”不是僵化、固定的教学理论体系,而是一种以培养全面的人才为目标的、灵活的、因材施教的系统。我是从辩证法的角度理解“因材施教”这一古训的,教学中强调具体事物具体分析,具体人也应该具体分析。这样的教学,教师感觉是一种愉快,学生也会觉得是一种愉快。我时常和学生聊天、谈心,增强彼此了解。只要老师对学生诚恳,学生也会对老师诚恳,学生是很容易交的朋友,教师只有了解学生,才能因材施教。在教学中,我结合学生的小品设计和表演,逐一进行细致分析,而且一定是先明确肯定成绩、再具体指出问题,并提出改进方法,收到很好的教学效果。

邹红:听说您在为81班和87班教学时,实行了一种“双轨制教学”,安排了两门表演课程:一门是观察生活小品练习,另一门是表演技术基础。可以请您讲讲在具体教学之中,是怎样把二者结合起来的吗?

苏民:这两门课在学生课程表里齐头并进,其中第一学期每一周表演教学要占三个单元。每个单元半天,其中一个单元是观察生活练习,两个单元是表演技术基础。第二学期增加到四个单元,表演技术基础两个单元,观察生活练习两个单元,最后两门课合在一起,成为学生自创小品练习。一直到期末和剧本片段练习并行,并且让学生将自创小品和剧本片段加以比较,在比较中学习提高。为什么要这样上课呢?通过两门课齐头并进,激发并锻炼同学们的创作能力,从学生入学起就让他们把生活和创作挂钩,在他们心里逐渐树立起“生活是一切艺术创作源泉”的艺术观念。

在观察生活课上,我给学生提了三个要求:第一条叫“亲眼得见”,坚决反对凭空编造。离开了生活,再好也不行,如同斯坦尼斯拉夫斯基所指出的,“好像在一块没有擦洗干净的旧画布上作画”。第二条,必须是学生自己感兴趣的。当我看了学生的汇报以后,就会问他为什么要做这个练习,讲清目的所在。第三条就是学生必须说明白为什么感兴趣,你的兴趣在什么地方。这个训练就是要演员准确地把握材料。我会根据学生的兴趣和练习,来引导学生明白这个练习应该感兴趣的在哪儿,感兴趣的地方要准确。

1990年1月,为活跃首都春节文艺舞台,北京人艺赶排苏联话剧《智者千虑必有一失》。图为导演苏民(右一)给演员说戏

邹红:可以请您举个教学中的例子来说明吗?

苏民:对于“亲眼得见”这一条,举个例子。有一次,王姬做了一个小品练习《卖炸油饼》。清早在街上摆了一个摊子,她找了个同学演和她一起卖油饼的老头儿,在一边儿擀油饼,擀完就丢到锅里,她自己演炸油饼的人,拿个大筷子翻油饼,只要不糊就行,但是得让油饼发黄,来回翻个儿,熟了就放到铁丝圈上控油,谁来买就把上面的油饼拿走。

王姬系了一件白围裙,戴着白套袖,还弄了一个白帽子,一直戴到眉毛下面压着上眼皮,把头发和耳朵都裹在帽子里面,包得严严实实。同学就笑她,我心里想笑也忍着,看她要干什么。全班都帮她扮演买油饼的,很热闹。过了一会儿买油饼的都下去了,她一看表对卖油饼的人说:“师傅,我该上课去了。”师傅说:“谢谢你,明儿还来吗?”她说:“还来,还来。”于是就下去了。这小品就结束了。

表演完了我就问:“是亲眼得见吗?”王姬说:“是亲眼得见。就是我们剧院门口那个卖油饼的。”我就乐了,说你是不是怕人看出你是谁啊?所以把帽子压得那么低。王姬说:“不是,您不知道,这身上有衣服挡着不要紧,如果不这么戴帽子头发就弄得都是油烟了。”我说,你这个练习是自己参与到生活里去,而不是走马观花地看,尽管你的练习没有什么矛盾,参与到生活里去了,发现了一些问题,找到了自己感兴趣的--就是卖油饼的该怎么戴帽子。虽然有新鲜感,但是卖油饼的人的心理是什么,你不能停留在自己身上:为了保护头发而这么戴帽子,这是你为了演戏才这样保护头发,不是人家卖油饼的要保护头发,人家是为了卫生,是为了不让头发掉到油饼上,所以你还没有真正把自己变成卖油饼的人。而且生活深入得不够,没有形成事件的矛盾冲突。我告诉她,卖油饼时买主和卖主都可以产生矛盾:比如炸油饼炸糊了或者没炸透,得给买主重新换一个;再比如一个买油饼的昨天就没给钱,今天让他把昨天的钱也一并交了。哪怕有这么一个小矛盾,也算是戏。虽然这个练习没展开什么情节矛盾,但王姬的表演很到位,说明了“亲眼得见”有多重要。

邹红:我听您的学生说过,您特别善于把课堂教学的内容变得非常生动活跃,通过提问的方式,启发学生的思考和领悟。

苏民:教表演,绝不是一招一式告诉学生“应该这么演”,这样的教法,学生学会演一部戏,下一部戏还是不知道怎么演。而是要让学生学会思考“应该怎么演”,这样的教学往往带来学生很快的进步。但对于教师本身是一个考验:老师该从哪里提出问题呢?什么样的问题才能引导学生进一步思考该怎么做?这是需要教师在备课时思索、观察、设计好的。我常常想,表演艺术教师必须面对两个“整体观念”:一个是教学内容--它应是一个“科学的整体”;一个是教学对象--必须把每个同学都看成是一个有思想性格、有感情、有表演天分和智慧能力的各不相同的独立完整的人。

在我眼中,与其说教师的职责是培养人才,不如说他的职责是不断努力发现学生潜在的表演才能,而且还要有意识去发现他多方面的表演素质条件,并期待像中国折扇一样把他的创作潜力全方位地打开。上课一味地抽象讲授是没有用处的,必须根据学生的实际情况,灵活地帮助他们亲身去“练习”、去“实践”,让他们真正懂得“表演创作”是什么。

当然,优秀学生的创作能量、潜力和创作天性,不可能在课堂上全部展现出来。直到毕业,他也仍然是一个值得期望的好苗子。对于“师傅领进门,修行在个人”这句老话,我更看重前半句,因为在最初启蒙打基础的教学阶段,教师一定要认真对待把学生领进什么门的问题。我认为,必须引导学生进一个堂堂皇皇的正门,绝不能走小门、旁门,更不能走歪门、邪道。

什么是堂皇的正门呢?那就是现实主义的宽广深厚的基础之门。我一直谨记焦菊隐先生说的那段话:“只有现实主义的创作方法,才能给浪漫主义的表现方法,开辟宽广的天地??忠于生活、热爱生活的现实主义基础越深厚,便越有可能充分发挥浪漫主义。”

作为教师要尊重学生,教表演的老师要以学生为核心,围着学生转,而不是让学生围着老师转,所以教创作课,老师本身也是不断在创作,因为学生要成长,要发展,由初级到高级,教师必须引领他们,要走在学生的前面。学生开始做观察生活小品练习时,往往抓不住要领,不知道应该观察什么,不知道到哪里去观察生活。其实生活就在身边,不过刚开始的时候,学生往往发现不了,感兴趣的地方也没找着,瞪着大眼看了一圈,只觉得“天下无马”。教师应该告诉他们:“天下真的无马吗,非也,其实是因为人不识马也。”

邹红:苏民老师,几十年来,您胸怀整个剧院,着眼于剧院发展的长远大计,充满热情地投入到为剧院培养接班人的教学工作中,并呼唤中青年演员加入到这一事业中来,为剧院“延续香火”。自己更是以身作则,为使剧院后继有人,您不惜在导表演事业如日中天之时放弃舞台与名利而退隐幕后。这种为戏剧事业无私奉献的精神实在令人钦佩。听说也有人笑您有点儿傻,您就索性把自己的书房起名为“愧傻堂”。这所谓的“傻”却映衬出一种清如水、淡如菊的博大心胸。

苏民:这样的傻子不丢人,我愿意为话剧事业、为北京人艺做这样的傻子。

邹红:您不仅为培养北京人艺的接班人做出了巨大贡献,也对培养中国话剧演艺事业的人才做出了贡献。今天,在电影、电视、话剧界活跃的明星之中,很多位都是您的学生,这是您的光荣,也是北京人艺的光荣。

北京人艺话剧《李白》剧照,濮存昕(右)饰李白

随感

苏老像他所尊崇的孔子、所爱慕的李白那样,以对优良的文化传统的传承者自任。他演绎着自己从小濡染的中国古代文化的传统,更鞠躬尽瘁地接续中国现代戏剧事业的传统。他是中国话剧史上极具中国情怀的一位艺术家,他对中国现代话剧的光辉传统、中国民族文化的光辉传统怀有极大的敬意,一生执著地献身于延续话剧民族化的事业。他曾经深情地说,自己导演的《李白》和《天之骄子》,再加上复排《蔡文姬》,是在“为焦菊隐先生招魂”。这是苏民对自己的事业的诠释--谦逊到了极处,也感人到了极处。

杜甫在其脍炙人口的名篇《丹青引·赠曹将军霸》中,曾传神地刻画了画家曹霸的艺术境界--“丹青不知老将至,富贵于我如浮云”。这句话也同样适用于苏民。这句诗之所以出名,是因为它描绘了一种艺术境界,具有这种艺术境界的艺术家超越了世俗的纷扰,而通达于最高的存在--“道”。艺道与人生之道是密不可分的。艺术与人生的互渗,贯穿在苏老作为话剧表演艺术家、导演艺术家和话剧艺术教育家的生涯之中,或者说,他的人生境界成就了他的艺术境界。他在生活中不计较名利、不为物欲所左右,忘我地为北京人艺和中国的话剧事业奉献一生。他在艺术上追求“真善美”,追求把“阳春白雪”留给后人。正如他在一首诗中这样写道:“不舍名利无此乐,愿将晚霞染朝霞。”

苏老的戏剧艺术,从不停留于给予观众一些短暂的快感,浅薄的满足;而是追求“空灵”中意味深长的美感,天长地久的意义感。人生的意义,艺术的意义,只有在这样一种“无我”的虚静之心中才能显豁出来。天地不言而创化万物,桃李不言而下自成蹊。以一颗平和淡泊之心,成就无用之大用,无言之大美,这就是苏老“无我中,自有我在”的深意。

(作者:北京师范大学文学院教授。稿件由《当代北京》提供)

相关新闻

- 朝霞情系夕阳红 艺术温暖老人心 ——市文艺院团服务中心开展公益慰问演出2019-12-11

- 无我中自有我在(上)--访话剧艺术家、表演艺术教育家苏民2016-12-15