我的业余生活这块“天”(上)--兼谈《人的一生应当怎样度过》一书

《当代北京研究》约我写一篇东西,谈谈我的业余生活。我也想写,但确实不容易写好。不仅因为我写的许多文章和所作的研究大都是在业余进行的,而且个人性格、生活方式和业余生活中的追求,有许多与众人不同。在不甚了解我的人的心目中,似乎我的业余生活是笼罩在神秘的云雾里。凡事都有来龙去脉和前因后果,为了便于大家了解和理解,同时也能增加一点兴味,我还是多费点笔墨,尽量择要从头谈起吧。

半亩方塘一鉴开,天光云影共徘徊。问渠那得清如许?为有源头活水来。——朱熹[宋代]:《活水亭观书有感二首·其一》

早年孤独生活中的“半亩方塘”

要谈我的业余生活,还需从我的早年生活谈起。那是最初的根啊!

我的幼年是孤独的,虽有哥哥、姐姐和妹妹,却独自随父母漂流外地,学校与邻居频换,没有什么小朋友,生母又早亡。孤独的生活环境从小铸就了我孤独与清高的性格,不怕寂寞,自得其乐,除了在学校时断时续地上课外,形成了我课余生活中的“半亩方塘”。而且往往每换一个学校就跳一次班,功课不衔接,只能靠自己在家学习,这又锻炼了我的自学能力和养成了自学习惯。到1946年高中毕业时,搞得连学籍也没有了,遂改名方玄初(原名方启华)直接参加了湖南省教育厅举办的甄别考试,才拿到高中毕业文凭。

有人说我聪明,说我勤奋,其实都不尽然。我主要是爱自学、爱思考。我是从来不挑和不靠老师的,直到大学都是如此。抗日战争时期,我在山区小县城上学,在老师中连高中生都是凤毛麟角。对学校的考试,我就怵音、体、美,因为对这三门我没有自学,除了唱抗日歌曲其他也不爱好。而对有课本的课程,我往往是利用在家时间自学走在前面,上课时总嫌老师讲得慢,讲得啰唆,懂了的地方老讲,而不懂和想听的地方却仍往往没有弄懂,还得回家后自己去琢磨、钻研。因此听课时容易思想开小差,老师讲老师的,我学我的,或者偷着在课桌下看自己的书,甚至身在课堂,思想却回到自己的“半亩方塘”中去了。直到下课时值日生喊“起立”才猛然惊醒。

由于上课时我从来都是安静地坐着,一点也不调皮,考试的成绩也还不错,课外更不瞎闹,大家都说我是好学生。这真是天知道啊!后来,熟知我的一些朋友和同事戏说我有“关机”(即在思考问题和做某些事时不受环境干扰,能视而不见,听而不闻),这大概就是渊源之一的能耐。

我课余生活中的“半亩方塘”,都有些什么呢?一个是看书,一个是幻想,一个是自娱。那个时代书很少,我在抗日时期的小县城中,抓到什么书都想翻翻。特别是对历史演义和侠义小说入迷。

我看的第一本小说是《罗通扫北》,接着是《薛仁贵征东》,其后是《三侠五义》之类,并把自己幻想成其中的英雄人物,演绎自己的幻想王国。

我最喜欢看的是《三国演义》和《水浒传》,不喜欢《红楼梦》。外国小说只是随便翻翻,觉得描写太多,故事节奏太慢,没有意思。

湖南汝城有个县图书馆,我一钻进去就是半天。那里有一套王云五主编的《万有文库》,使我非常着迷,看不懂的也要从书架上拿下来翻翻,看看里面讲些什么,学不到知识也可开开眼界,得到精神上的满足。从这时开始,我把翻书、看目录,也当作了浏览的一种学习方式。

看书打开了我孤独生活的窗口,让思想飞向历史和世界的广阔天地,营造着自己的幻想家园。从侠义英雄到乌托邦,再到科学发明幻想,什么都有,乐此不疲,沉迷其中。那时到外县上中学,要走两三天崎岖的山路,都是在奇思幻想中不知不觉度过的。

我还喜欢下棋,没有伙伴时就左手同右手下,竟也自得其乐,还一度喜欢捡漂亮的小石头和鼓捣一些小玩意。我曾得到过一枚桃源石章料,石质很硬,刻不动,就硬是用剪刀尖使劲地划来划去,成了我珍爱的最初印章。我还曾用眼药瓶自制“自来水”笔??

这“半亩方塘”虽小,天地却也很大,足够我当时课余生活的驰骋。及长,我还喜欢独自在池塘边、湖边和江边沉思和遐想,探索各种问题。“鱼在树间游,云在水中飞”,这是诗境,同时也是思境。融环境、思境与诗境为一体,再加上微风拂面,快哉!

从13岁上中学开始,除了寒暑假和停学在家,我基本上都是过的这种独立生活。

为了“重铸人生”

我1946年高中毕业,要考大学。当时想学医,结果三个医学院一个也没有录取,三个没有医学院的大学(包括北大、复旦)全都录取了。命运不让我学医啊!武昌私立华中大学(现华中师大前身)发榜在前,于是我就进入了华中大学,读的是中文系。华中大学刚从云南搬回武昌,全系学生还不到三五十人。在这里,我的生活圈子比中学更小了,个人也更自由。清高自许,除了几个同窗好友,很少与人交往,更不善与人交往。

长江边上的黄鹤楼是我课余常去的地方,临江找个僻静处,一坐就是一两个小时,“半亩方塘”变成了长江,从少年时代的幻想转变为对人生的思考和追求。

由于对现实不满,看不见国家和个人的出路,还曾产生过一些悲观情绪。学生运动的兴起唤醒和激励了我,便毅然在课余参加了进来,其后加入了党的地下外围组织--新民主主义青年联盟,开始走上了新的人生道路。

参加革命后,当时对我影响最大、最深和最具决定意义的书是《社会发展史》,使我对人类社会的发展、对历史、对现实以及对人生的认识豁然开朗。我像是变了一个人,决心投入到中国共产党领导的革命洪流中来,实现了从“我愿抱着浪去漂海,对这里的一切我已感到厌倦”到“斩长鲸此去天涯,懒把桑麻细话”的转变。

1950年大学毕业,我从华中大学直接调入中共中央中南局宣传部工作。我把自己过去的“半亩方塘”废弃了,连诗也不写了。在做好工作之余集中时间和精力读马列,主要是《共产党宣言》等十二本“干部必读”书以及《列宁文选》《列宁主义问题》和毛主席的著作等。

当时我住在中南局办公大楼的地下室集体宿舍,夜间和新来的几个年轻人经常在办公室读书到深夜,后来我们的处长竟然不得不在夜里催赶我们回宿舍睡觉。星期天我还到新华书店书架上找新书读,有些是“一目十行”地浏览,有些是翻翻目录。在那里一站就是半天。真是如饥似渴啊!

我过去的“半亩方塘”在这几年里变成了“书山”。纵观我的一生,在业余时间读书最多和最集中的是在这几年,等于又上了一所大学--重铸人生的大学。

那时,到星期六,在机关食堂里举办跳舞晚会,我一次也没有去过。有一次,我在院里散步思考着问题,蓦然看见树林里透出的红色灯光,竟误以为失火了,被大家引为笑谈。电影从来很少看。演戏时同志们强拉我去看,我竟然坐着睡起觉来。在其后岁月里也是这样。咳,真是不会生活啊!

那几年我还曾经坚持写日记,不是记事,而是励志,或是写心得体会,自己激励和鞭策自己,自己设计自己,真是每天的太阳都是新的。后来由于多次搬家和变换工作单位,这些日记和当年读过的划满杠杠的书,都不知弄到哪里去了。好在这些已有相当一部分转化为自己成长中的精神营养,发挥过作用,也不必过于惋惜。

“万斤大锤击蚂蚁,弱弩之末穿铁板”

1954年大区撤销,我调到中宣部工作,业余生活逐渐有了些变化,不是单一的读书了。一是因为有了孩子,免不了有些家务负担。二是北京的名胜古迹多,出差外地的机会也多,祖国的大好山河和热火朝天的生产建设吸引了我,重新点燃了我的诗情,写了一堆“压在箱底”的诗。三是一些报刊约我写文章的情况逐渐多了起来,我也是有意“练兵”,来者不拒,把自己“逼上梁山”。还有些是自己想写的,便主动投稿。文章不涉及当时我在中宣部的工作,而且署名基本上都是“敢峰”。不仅在写作上所用的时间,也包括写的内容,都是“业余”的,也可以说是“双料业余”。

当时,我出外参加教育上的各种会议,都是只带耳朵不带嘴巴的,回到机关在汇报时有什么意见和看法都可以谈,但直接在外单位的会议上谈不行,因为参加会议的身份是中宣部的工作人员,不是自己啊!因此,在当时业余写作上,我也坚持这条底线,回避谈当时的教育工作。这一直坚持到1960年我调到景山学校。

由于我自幼年起即喜欢思考问题,脑子闲不住,于是,宇宙的奥秘啊,生命的起源啊!人生的意义啊!等等,这些问题一有闲暇就又像傍晚的月亮和星星一样在脑海中涌现。假日去公园或陪同家人到市场购物和看电影,也“心不在焉”,以致还闹出过一些笑话。

在1962年,我曾用毛笔写了两句话压在书桌的玻璃板下面:“万斤大锤击蚂蚁,弱弩之末穿铁板。”中国青年出版社的林君雄看见了,问我的寓意,我说:“前半句指的是对待工作,后半句指的是业余的写作和探索研究。在工作中,哪怕是小事,也要全力以赴;对待业余的写作和研究,虽然在精力上已经是”弱弩之末“了,也要有”穿铁板“的精神。这是我的座右铭,多少年来我就是这样。

我的工作和业余从来不是简单地按八小时内外来划分的,界线没有那么分明,虽然在形式上也有个时间界限,更主要还是按任务。八小时之内,当然是干工作,但八小时以外,往往还是工作的延续。当时机关里许多人都是这样,加班和”开夜车“是常有的事。因此,我的业余学习和研究往往只能是加班后的再加班和利用零碎时间。那时真是”弱弩之末“了,往往看着书和拿着笔就睡着了,醒来再继续奋战。那么,在业余的这块天地里,我都曾尝试着”穿“了一些什么”铁板“呢?

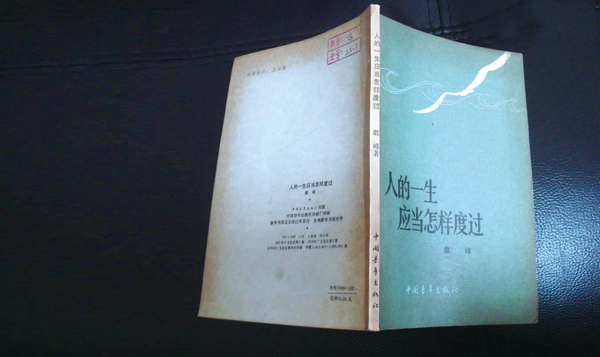

本文作者著作《人的一生应当怎样度过》

《人的一生应当怎样度过》等的写作

1959年,中国青年出版社的林君雄来找我,约我写一本谈理想、志气和艰苦奋斗的青年读物。没有进办公室,两人站在中宣部大院里谈,谈的时间也不长。我知道这本书的分量,写起来很难,要写好更难。但我从来都是知难而进的,而且当时我也还可以算是一个青年,有话想说,于是就像接受任务一样,没有犹豫就一口应允下来了。其实,当时心中一点底都没有。

很久以后我才知道,要组织出版这本书是时任团中央第一书记胡耀邦向他们提出的任务。那时,我的工作正忙,常跑清华、北大,又到陕西、甘肃搞调研。不久,就调到北京景山学校,忙于进行教学改革试验。而且,手头还不断地有些零散的短稿要写。怎么办呢?没有整块时间,就只好利用零碎时间,今天三百字,明天五百字,真是蚂蚁啃骨头,一点一点地啃,然后再连缀起来,加以增删修改。当然也有思如潮涌的时候,奋笔疾书,大有一泻千里之势,有时直写到东方发白。

我用的是大稿纸,再加剪刀糨糊,最后形成书稿时,不但每张稿纸上都是勾勾划划涂涂抹抹,而且四周都贴满了折叠起来的”翅膀“,展开来真像一只只斑斓的大蝴蝶。我来不及重抄,就抱着这一堆折叠起来的”大蝴蝶“来到出版社。出版社的编辑真好啊,翻开一看就笑了,似乎理解我的困难,没说二话就留下了,另请人从头抄了一遍。其后我根据他们的意见进行了修改和压缩,他们又作了些修改,1961年就出版面世了。紧接着,又作了些小的修改,出了第二版。先后印刷了多次,一些省的人民出版社也借去纸型印制。我还见到过少数民族文字版本和盲文版本。

我为什么把这本书的书名定为《人的一生应当怎样度过》呢?因为我是从人生观的高度来思考和展开写的,而且说实在话,是首先写给自己读的。不但在思考和写作过程中情倾其中,思驰笔随,而且在出版后我自己就反复读过许多遍,不断受到激励和鞭策。时代有强音、中音、弱音,我选择的是人生的强音,甚至也可以说是那个年代的人生最强音。

人的一生要选择时代的强音是不容易的啊!业余写本书算不上什么”穿铁板“,人生的爬坡,思想和感情境界的升华,才是真正要”穿“的”铁板“啊!当我看到当时的青年们喜欢读这本书,一印再印,发行量很大,心里自然非常高兴。当时在青少年中能引起这么广泛的”同频共振“,这是我始料不及的。我深知,并不是这本书写得多么好,而是适应了新中国成立后当时那一代中国青年在成长过程中的时代需要啊!

”文革“刚结束,中国青年出版社的林君雄又找我,要我修改后出第三版。我很快改出来了。这一版改得不好,加进了”无产阶级专改下的继续革命“和删去了原来书中引用的刘少奇的一些话。遂即决定重新改写,1979年出了第四版,整个改动很大,重新调整了全书的结构,扩增了内容,强调了要励志改革,并恢复了一些原来引用过的刘少奇的话。知识性和哲理性都进一步加强了,全书的质量比”文革“前写的有了很大提升。

写第四版的书稿,我是花了很多时间和很大精力的,真是全情投入,把可以挤出来的一部分业余时间都充分利用起来。我父亲临终前因脑溢血住进武昌农村的一家公社医院里,我闻讯后带着书稿赶了过去,一边陪床侍候,一边抓紧空余时间倚床改写稿子,直至深夜。此情此景,一直萦绕心头,终生难忘。谁能想到,那时写稿的效率竟比平时还高。大概这也是情之所致,化悲痛为力量吧。

第四版也先后印刷过多次。”文革“后,胡耀邦还曾称赞过这本书。除了80年代初期以外,由于时代的发展和社会环境的变化,新一代青少年的人生追求也发生了变化,因而这本书其后发行越来越少,同青年们也渐行渐远,有些人建议我根据当前的情况再作修改。我说,这本书具有新中国成立后那个年代的时代特点和烙印,已经定格,不好再改也没有办法再改了,只能根据当前的情况另起炉灶写另外一本书。当年我写这本书,首先是给自己读的,现在我已远离青年时代。这样的书光写给别人读是很难写好的,最好还是由当代青年自己去写。另外,说实在话,我现在重读这本书,尽管时过境迁,有些论述现在看来也说得不对,或者格调太高了,但仍能使我从中获得力量,自己激励自己。就连封面上的那只海燕,似乎都是活的,仍在振翅翱翔。

当年我还写过其他许多励志和谈思想修养等方面的散杂文章,并曾由多家出版社编为集子出版,如《学习、生活、修养》《路,就在你的脚下》《人生的路怎样走》《在生活的洪流中》《青春的叮咛》等,以及根据在景山学校教改实践中的点滴感悟写成的《教学小品》(其中一部分当时曾在《红旗》杂志上连续发表,后来由上海教育出版社结集出版)、《教海夜思》等,这些都是铺路的”碎石子“,算不得是什么”铁板“了。

改革开放时期我还写过许多论述教育和教育改革的文章,以及三谈《八十年代中国大学生应有的时代风貌》和《高举人生的火炬,做跨世纪的一代风流》等文章,谈人才和人才学研究的文章,谈共产党员修养的文章等,后来部分编入了《敢峰教育文选》等书。其中有些文章是工作同业余的统一,”水天一色“不好区分了。

(作者:曾任中共北京市委宣传部副部长、市社科院院长、市社科联常务副主席,研究员。稿件由《当代北京研究》提供)

相关新闻

- 以绿色生活方式 推动绿色发展2019-09-19

- 昌平卫生计生委机关退休党支部组织生活会和党员民主评议2018-04-23

- 从新年贺词看习近平主席天下情怀--学习2018年新年贺词感想2018-02-02

- 追求梦想 阳光生活2017-12-20

- 三分菜园小记2017-08-14