谢锡善:我在高温材料领域奋战60余年

我的祝福语:产学研用紧密合作,我和同事共同研发出有中国自主知识产权的新型高温材料。科学没有国界,但科学家是有国籍的。党和国家培育我,我一定不忘初心,牢记使命,为中华复兴、国家富强作出我终生的贡献。

孜孜求学

谢锡善说,他的命运始终与国家发展相连,每一段求学经历都有深深的时代烙印。建国初期,国家百废待兴,谢锡善响应国家“学习重工业”的号召进入北京钢铁学院学习。毕业时,响应国家“向科学进军”的号召,作为公派留学生前往捷克斯洛伐克攻读研究生。改革开放后,又被选送到美国做访问学者,是高温合金领域中较早一批去美国高访的学者。回忆起赴捷求学的经历,谢锡善心存感恩。他说,从集训阶段开始,国家就负担了他们衣食住行全部费用。“国家给我们每人每月的助学金,相当于国内几十户农民一年的收入。无论如何,我们都要学有所成,为国家献力。” 谢锡善清楚地记得,临行前,时任国务院副总理的陈毅给他们布置了 “作业”:学好语言和学习国外先进经验,把“学位”拿回来。然而申请研究生的第一步就卡在语言上了,教授提出半年后如果语言过关才肯收他。谢锡善说,吃了“败仗”后,他决心要在捷克社会实践中学习捷语。谢锡善在餐厅吃饭也要以菜单为课本,一道菜名一道菜名向服务员请教,全学会才肯罢休。他还访遍捷克有名的工厂、机械制造大集团和研究院所,遇到材料学界和工程界的知名人士也不怯场,不懂就问。半年后,他成功入学,并于1961年7月,以优秀成绩通过了论文答辩拿下副博士学位。学习期间,捷克自主研发并投产的一种耐热钢,在他心里埋下一颗火热的创新种子,“我当时想,捷克小小一个国家都有创新发明,我们中国更应有所发明创造。”

矢志报国

谢锡善学成归国,服从分配回到母校任教。恰逢前苏联撕毁与中国的友好条约,不给中国提供用于航空发动机的高温合金材料。谢锡善感到重任在肩,为此矢志奋斗。他说:“我们这一辈知识分子,就是想脚踏实地做好一件事,为国家做一点贡献。”谢锡善从材料应用工程角度把化学冶金、物理冶金和力学冶金结合起来,为改进现有材料,合理使用材料以及发展此材料做贡献。1980年,谢锡善和合作者的论文“铁基高温合金中μ相和σ相引起的晶界脆化”就获得最佳论文的国际奖励,首次在国际上提出高温蠕变和疲劳交互作用断裂特征图。改进我国航空发动机的涡轮盘材料,研发合金模锻盘大型化系列化,在我国烟气轮机系列中得到应用。除了赴美国访学,谢锡善还同许多国家的相关机构建立了良好的学术交流关系,吸收并借鉴国外的先进经验。可以说,正是由于谢锡善等高温合金专家的努力和付出,中国的高温合金领域才能在短短半个世纪中快速发展,取得骄人成绩。目前,我国是世界上少数几个建立了独立的高温合金材料体系的国家之一。

梦想成真

谢锡善在高温材料领域奋战了六十余年,接触研究了十余种高温材料,几乎都是国外的高温材料。“这么多年,我一直想研发出具有中国自主知识产权的高温材料。这是我的‘高温材料中国梦’”。他退休后仍带领科研团队为之奋斗着。为了适应我国资源和使用需求,他致力于开发研究国产化700℃先进超超临界燃煤电厂用高温合金,他在没有课题、没有多少经费的情况下炼了十炉小炉合金,取得了大量的试验数据。并于2014年在500公斤真空感应炉炼了两炉新型镍基合金。2016年谢锡善以第一发明人身份分别获得“一种复合强化22/15铬镍型高强抗蚀奥氏体耐热钢”和“700℃等级超超临界燃煤电厂用镍基高温合金及其制备”的发明专利。目前这两种具有中国自主知识产权的耐热钢和高温合金均已投入冶金工业生产,以备我国高效超超临界和先进超超临界电站使用。

个人简介:谢锡善,男,84岁,北京科技大学材料科学与工程学院教授,博士生导师,曾获国家科技进步二等奖、三等奖和国家发明四等奖各一项。

1.近照

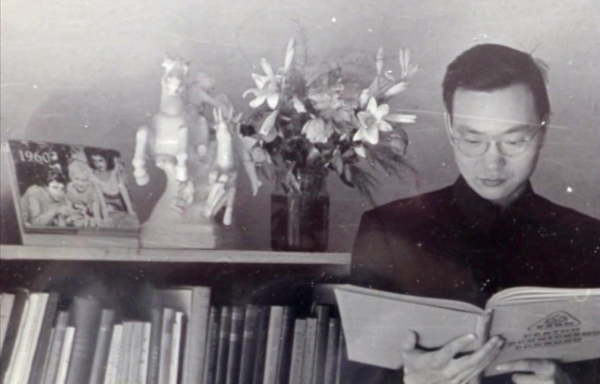

2.青年时期国外求学照片

3.在工厂试验高温合金材料

4.率高温合金代表团访问美国GE航空发动机公司

5.指导团队青年教师

6.冶炼新型合金现场

7.在600℃~700℃先进超超临界发电技术研发和应用国际论坛上作特邀报告

被评为2018年度感动北科新闻人物

相关新闻

- 北京市文艺院团服务中心组织离退休人员观看爱国主义影片《我和我的祖国》2019-11-05

- 杨荣:一块保存了70年的“结婚纪念红布”的故事2019-10-15

- 祝士媛:作为新中国第一批幼儿教师,我引以为荣2019-10-12

- 我与共和国一起前进2019-10-10

- 强国的风采 时代的乐章 《厉害了,我的国》观后感2018-04-25